MESSINA. C’è stato un messinese che ha scritto uno dei libri più sperimentali della letteratura italiana del ‘900. Un uomo, nato ad Alì Terme, che per portare a termine il suo romanzo-mondo ci ha messo più di vent’anni: una gestazione lunghissima e sofferta, condotta in uno stato di quasi totale isolamento che rischiò di comprometterne la salute, che inizia grossomodo nel 1950 e termina nel 1975, quando finalmente Horcynus Orca fu pubblicato grazie al sostegno dell’editore Arnoldo Mondadori. Uno scrittore solitario e schivo, costretto come tanti suoi conterranei a lasciare la Sicilia, che visse sempre ai margini di un mondo letterario che non gli tributò molti onori e che egli ricambiò con distacco e sufficienza, al punto che, invitato allo Strega, con l’assicurazione che il premio l’avrebbe vinto, declinò la lusinga spiegando che non si chiede a un maratoneta, pronto per le Olimpiadi, di prendere parte a una corsetta.

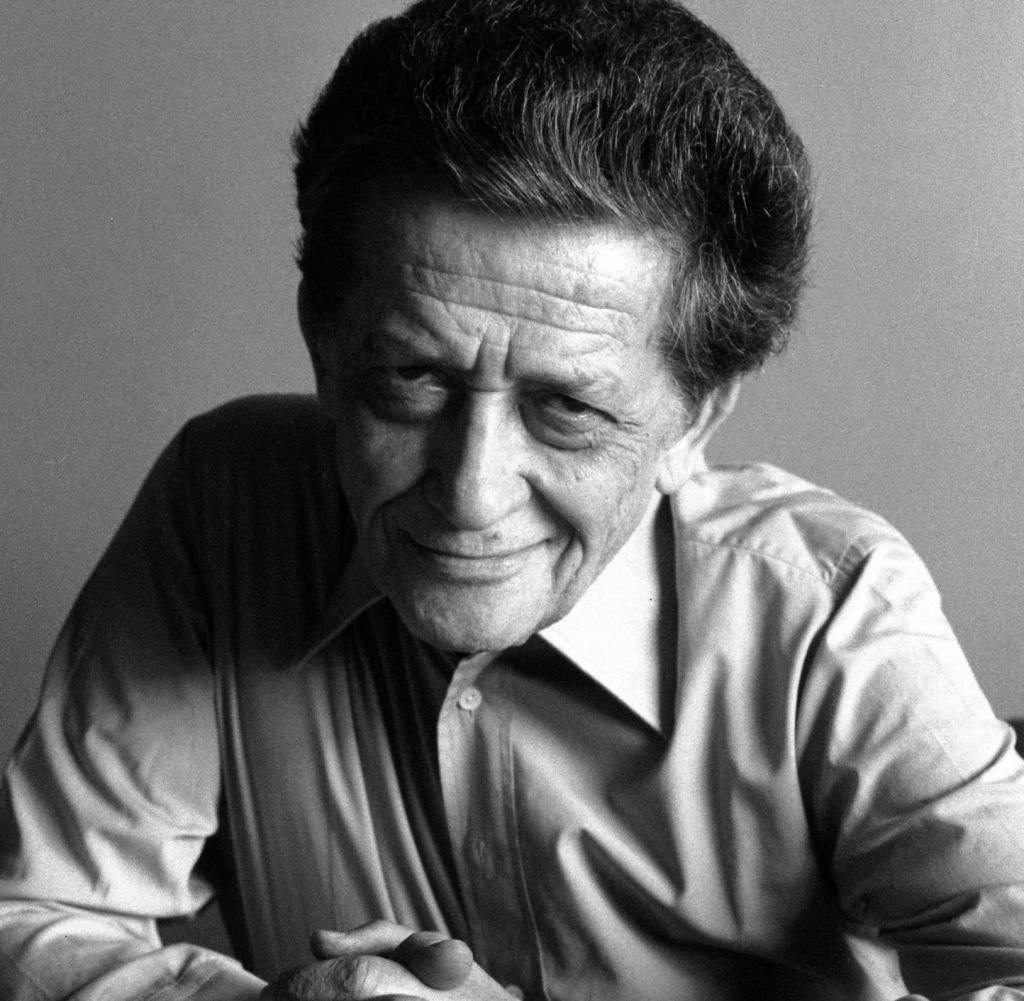

Quell’uomo – quello scrittore sconosciuto persino a tanti suoi concittadini – si chiamava Stefano D’Arrigo, e oggi ricorre il 25esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta a Roma, sua città adottiva, il 2 di maggio del 1992, all’età di 72 anni.

Non fu un autore molto prolifico, D’Arrigo. Laureatosi a Messina dopo gli studi a Milazzo con una tesi su Friedrich Hölderlin, si trasferì presto nella capitale tornando nella sua terra natia solo di rado, l’ultima volta probabilmente nel 1989, al teatro greco di Taormina, per assistere alla messa in scena dell’Horcynus con la regia di Roberto Guicciardini. Il suo esordio avviene nel 1957, quando, quasi quarantenne, dà alla luce la raccolta di poesie “Codice siciliano”, in cui già si intravedono i temi che caratterizzeranno il suo capolavoro, un “colosso” di 1300 pagine tanto complesso quanto ostico, pieno zeppo di neologismi (lo studioso Stefano Lanuzza ne ha contati 2.500), che ricevette critiche feroci (Enzo Siciliano lo definì un “fritto misto”) ma anche parecchi elogi (fra i quali quelli di Vittorini, Sciascia, Pasolini, Giorgio Caproni e Primo Levi).

Non fu un autore molto prolifico, D’Arrigo. Laureatosi a Messina dopo gli studi a Milazzo con una tesi su Friedrich Hölderlin, si trasferì presto nella capitale tornando nella sua terra natia solo di rado, l’ultima volta probabilmente nel 1989, al teatro greco di Taormina, per assistere alla messa in scena dell’Horcynus con la regia di Roberto Guicciardini. Il suo esordio avviene nel 1957, quando, quasi quarantenne, dà alla luce la raccolta di poesie “Codice siciliano”, in cui già si intravedono i temi che caratterizzeranno il suo capolavoro, un “colosso” di 1300 pagine tanto complesso quanto ostico, pieno zeppo di neologismi (lo studioso Stefano Lanuzza ne ha contati 2.500), che ricevette critiche feroci (Enzo Siciliano lo definì un “fritto misto”) ma anche parecchi elogi (fra i quali quelli di Vittorini, Sciascia, Pasolini, Giorgio Caproni e Primo Levi).

I primi due capitoli del romanzo escono già nel 1960, sulla rivista Il Menabò, con il titolo provvisorio de I giorni della fera: la struttura narrativa dell’opera è già conclusa, ma l’autore deve ancora affrontare una profonda revisione lessicale, che si protrae per tutti gli anni successivi. E proprio la straordinaria ricchezza linguistica è una delle caratteristiche salienti del romanzo, in cui si intrecciano, inestricabili, almeno tre livelli: l’italiano colto e letterario, la parlata popolare dei pescatori siciliani e una gran quantità di neologismi ideati dall’autore. La complessità semantica, assieme all’assenza voluta di un glossario e alla mole dell’opera, con un unicum narrativo di oltre mille pagine, fa della lettura di Horcynus Orca un’impresa ardua, per nulla facilitata dall’incessante tendenza dell’autore alla digressione e al flusso di coscienza, caratteristica, questa, che porterà tanti ad associare d’Arrigo a James Joyce.

La fabula dell’opera copre un arco temporale di soli cinque giorni, dal 4 all’8 ottobre 1943, ma una complessa trama di analessi e numerose digressioni sotto forma di flashback raccontano episodi precedenti, risalenti fino al 1860. Protagonista del romanzo è il nocchiero semplice della Marina Regia ‘Ndrja Cambrìa, che tenta di tornare a casa, a Cariddi, attraversando lo Stretto di Messina: ritroverà un paese irriconoscibile, trasformato dalla guerra e sconvolto dall’apparizione in mare di una creatura mostruosa, l’Orcaferone, simbolo enigmatico della potenza ultraterrena della morte.

Definito da Giuseppe Pontiggia, che si occupò dell’editing del romanzo, “un mitico ed epico poema della metamorfosi”, Horcynus Orca è un’opera-mondo estrema e sperimentale, che diviene una sorta di rappresentazione allegorica del Mare, con i suoi flutti e le sue correnti, i suoi tumulti e i suoi abissi.

Terminata l’opera di una vita, occorrerà attendere il 1985 per il secondo romanzo, Cima delle nobildonne, in cui lo scrittore cambia radicalmente atmosfera, rinunciando allo sperimentalismo linguistico e raccontando le gesta di un ermafrodito bellissimo, amato dall’emiro di Kuneor. Per il resto nessun’altra pubblicazione, fatta eccezione per un atto unico per il teatro, Emanuela, di fattura “piuttosto lorchiana”, come lo definì lo scrittore, raccontando di averlo scritto per una rivista antifascista nei primi anni ’40.

D’arrigo tra i figli migliori della nostra terra. Bisognerebbe dedicargli una strada o una piazza importante, perchè no proprio la zona falcata una volta che sarà recuperata?